建築とデジタルにおけるユーザー体験の共通点とは トークセッションまとめ

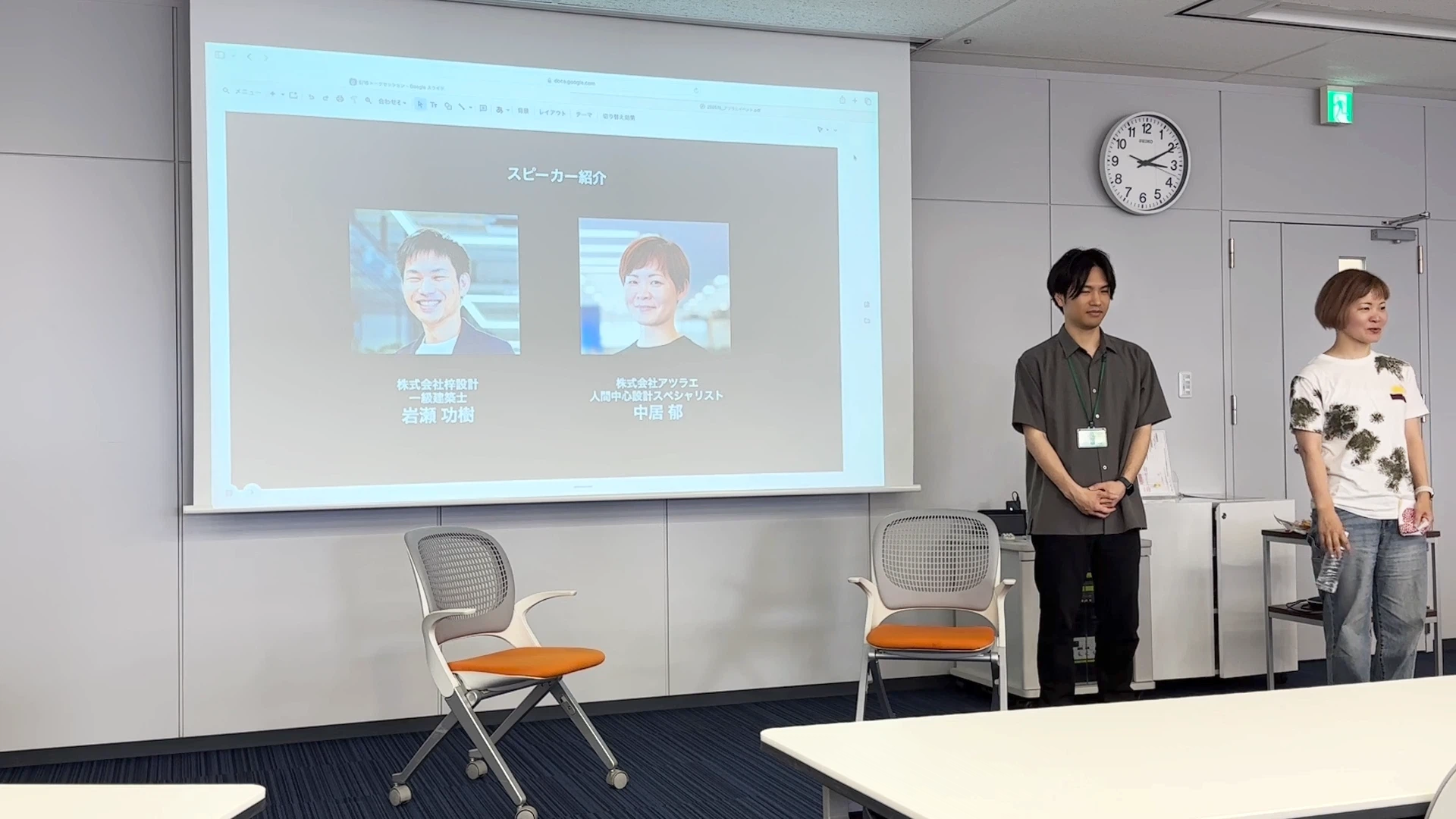

先日開催されたアツラエのワークイベントは、異なる業界のプロフェッショナルとの対談をテーマに、建築業界より、株式会社梓設計の岩瀬様をお招きし「建築とデジタルにおけるユーザー体験の共通点」というテーマでトークセッションを開催しました。

建築とデジタル、一見かけ離れた業界に見えて、実は「ユーザー体験を設計する」という本質では多くの共通点が見られました。

今回のイベントは初めての試みとなりましたが、「ユーザー体験」という枠を超えた話題も活発に飛び交い、予定時間を超える盛り上がりを見せ、すべての人にお届けしたい、示唆に富むセッションとなりました。

今回はその対談内容をお届けします!

登壇者の紹介とそれぞれの業界の担当領域について

皆さん、本日はお忙しい中ありがとうございます。本日は、建築設計のプロフェッショナルである岩瀬さんと、デジタルのUXのプロフェッショナルである中居さんにお越しいただきました。

まずは、お二人の自己紹介と、それぞれの専門領域についてお聞かせいただけますでしょうか。

岩瀬様: 皆さん、初めまして。梓設計の岩瀬と申します。私たちの会社は「組織設計事務所」というデザインファームで設計業務を行っております。

社内は6つのドメインに分かれており、都市開発、空港、スポーツ施設、ヘルスケア(病院や福祉施設)、公共施設、物流倉庫などを手掛けています。

私はスポーツ&エンターテインメントチームに所属し、スタジアムやアリーナなどの設計に携わっています。

弊社が関わるプロジェクトのプロセスとしては、基本設計、実施設計、そして工事現場の監理まで、最初から最後まで関わることもあります。現場で「きちんと私たちの設計通りに施工できているか」を確認する監理も、私たちの仕事となってきます。

中居: 私は1994年からJMASで働いておりまして、もともとはシステムエンジニア(SE)としてキャリアをスタートしました。

そこから色々なプロジェクトに関わるなかで、「言われたものをただ作るだけ」のところから進化したく、デザイン思考を取り入れたアプローチにシフトしていき、今ではUI/UXの専門家として、新規事業のプロダクト開発だけでなく、コンセプト創出段階からお手伝いをすることや、プロトタイプの作成、ユーザーインタビューを通して仮説検証を支援することなどと幅広く業務を行なっております。

業界構造と“ジェネラリスト”のリアル──建築とデジタルに共通する課題

司会者:お二人のお話を聞いていて、両社ともに(UI/UX)設計に関わる担当者の割合が多いことや、担当者が手がける領域が広いのかなと感じました。実際はいかがでしょうか?

岩瀬様:弊社は意匠設計者の割合が多くを占めています。

我々の業界では「意匠設計者」、つまりデザイン全体を担う者が、同時にプロジェクトマネジメントも兼ねるのが一般的です。

お客さんとの打ち合わせから、図面作成、行政との調整まで全てをこなす、まさにジェネラリストです。

このジェネラリストとしての総合力は、素晴らしいものが生み出せる強みではありますが、その分、業務が多いことが問題です。この業界が「忙しい」と言われる原因にもなっているのかもしれません笑。

中居: JMASも9割がプログラマーやアーキテクトです。そして、私たちデジタルの世界でも、プロジェクトマネージャーにジェネラリストを求めすぎるという課題があります。

プロセスが似ているからこそ、全部をこなさなければならないという点で、建築業界と同じような悩みがあるのだと感じました。

分業するべきか、ジェネラリストでいるべきか、日々議論しています。

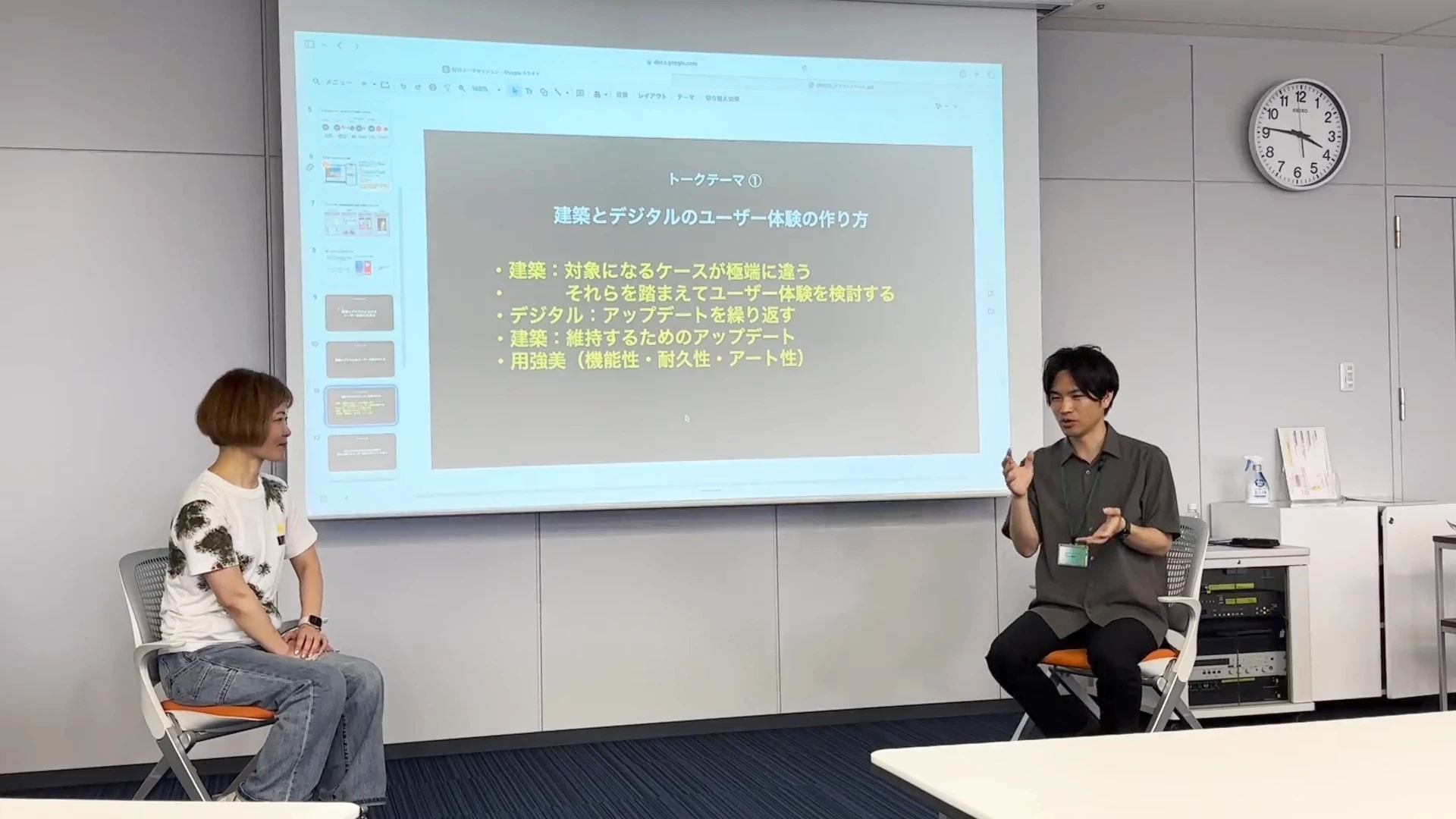

それぞれの業界におけるUX設計の捉え方

司会者:ユーザー体験(UX)の設計という概念について、どう捉えているかお聞かせください。

岩瀬様: 建築におけるUX設計は非常に幅広いです。ミクロな視点から言えば、例えば、今集まっているこの部屋の什器一つを取っても、人間工学に基づいて高さや奥行き、幅などを考え、その家具が何個入るかで部屋の大きさを決めるところまで考えます。

一方、マクロな視点では、大規模なスタジアムやアリーナでは、数万人もの観客が移動するユーザー体験を設計しなければなりません。

例えば、今皆さんが座っているこの部屋の快適性、空調、窓の配置、ロールスクリーンの必要性など、全体を考えることが建築におけるユーザー体験の設計です。

中居: 私が考えるデジタルのUXは、岩瀬さんの話すミクロな部分に近いかもしれません。基本的にはアプリやデバイスを通してユーザーが触れる「接点」が中心となります。

ただ、アプリを使う時だけでなく、その前後の体験も含めて考えるという点では、多少幅広いです。

しかし、建築と大きく異なるのは、アプリは1年くらいでどんどんアップデートし、変更しやすいように作ることです。再利用性を高くすることも重視します。

岩瀬様: 確かに、その「経年」という話は、建築において非常に大きな要素です。建物は一度建てたら、数十年という長い期間その形であり続けます。デジタルでのアップデートのような「改善」ではなく、多くは「維持」のためのランニングコストが発生します。

建築業界でも「スケルトンインフィル」という概念を聞いたことがあるかもしれませんが、外側の構造は残しつつ、内装だけ変えられるようにといった考え方があることや、近年では大手のIT企業が建設業界に参入するなどDXが始まりつつあります。

一方で、構想段階で提案した最新技術が、完成時にはすでに時代遅れになってしまうリスクもあります。

例えば10年スパンくらいの長い期間のプロジェクトでは、構想している頃に提案したものが、より新しい最新技術が竣工する頃に出来ていたり、OSそのものが変わっていたりなどです。

一方で、建築の面白さは、例えば海外の古い教会や歴史的建造物のように、古くても感動を与え、歴史が尊いものとして感じられる点にあります。

古代の建築論に「用・強・美」という言葉があります。

これは、簡単に言うと機能性(用)、構造の強さ(強)、そして美しさ(美)を意味します。DXだけを追求したり、事業性や機能性だけで作るのとは違う、建築に存在する「美」の要素が重要だったりもします。

コンセプトメイキングのアプローチの違いについて

司会者:プロダクトや、建築物のコンセプトの作り方についてはいかがお考えでしょうか?

岩瀬様: 建築設計者のコンセプトメイキングは、人それぞれ異なります。ロジカルに始める人もいれば、現地に行って敷地や街の雰囲気からインスピレーションを得る人もいます。

私自身は、お客さんの要望、現地のあり方、歴史、機能性、予算など、全ての重要な要素をブレンドし、その最高の「共通解」をコンセプトとして定めるところから始めます。そして、クライアントの合意がもらえればそのコンセプトを最初から最後まで貫き通します。

中居: 私はあまり「ゼロからイチ」を自分で作るタイプではないかもしれません。

どちらかというと、ユーザーインタビューから直感的に「これだ」と思ったアイデアを引き上げ、仮説として提示し、それをチームやお客様に投げかける形で進めます。

完璧なものを作るよりも、まず「叩き台」を出すことで、議論を活性化させ、チーム全体の意見を引き出すことを重視しています。

多少バイアスはかかってしまう可能性はありますが、プロジェクトを推し進めていくには必要なことと思っています。

岩瀬様: それもゼロイチだと思いますよ。「叩き台」を出すことは非常に重要ですよね。コンセプトを最初に提示した者が有利になりがちですが、その最初に出てきたコンセプトがチームを機能させますし、そこからお客様と共にコンセプトを育てて行く方向にも繋がりますね。

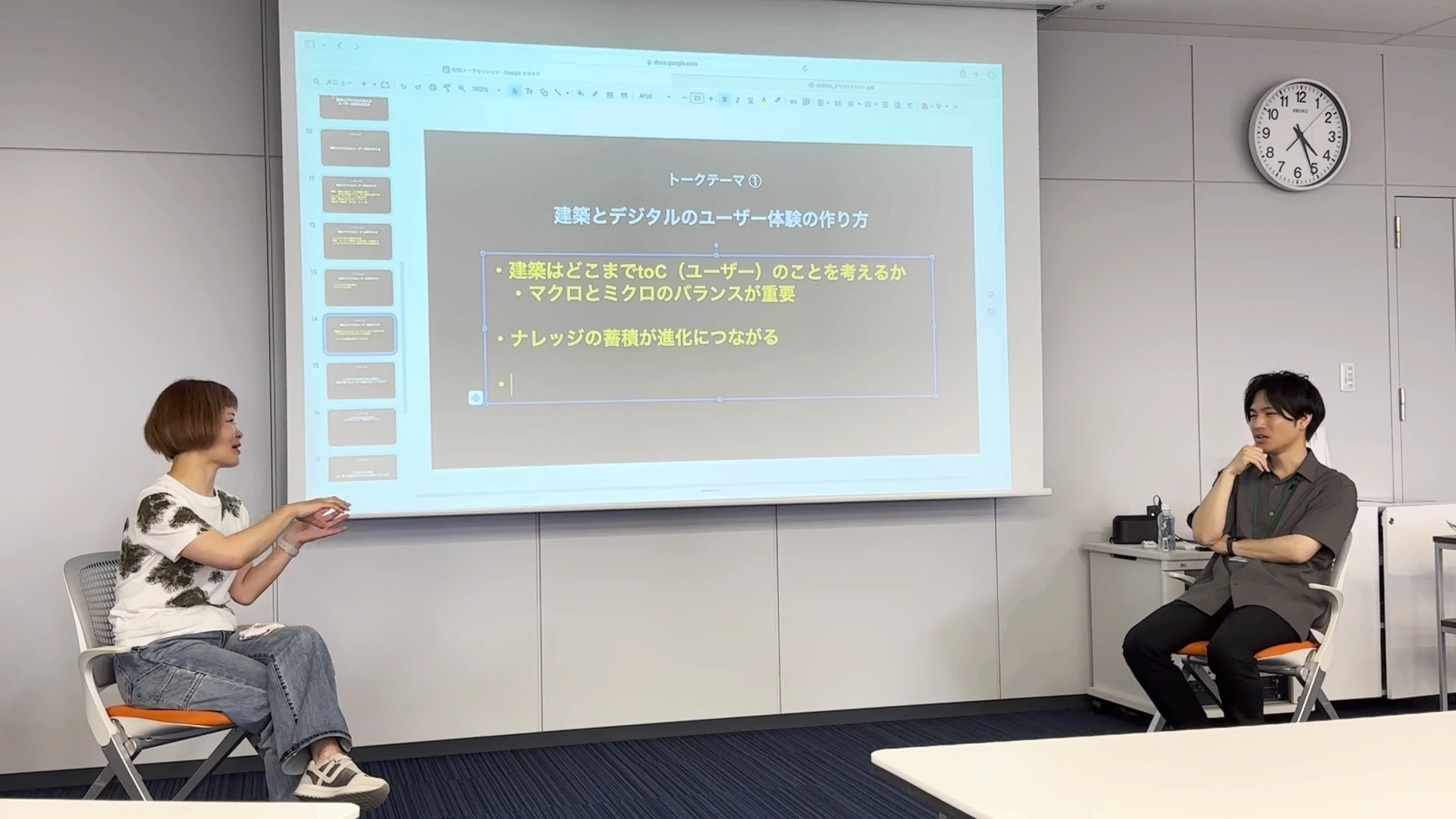

toB(事業者)とtoC(エンドユーザー)のバランスにおける両業界の見解

司会者:プロジェクトを進める上で、toB(事業者)とtoC(エンドユーザー)どちらを優先しているかなどがありましたら教えてください

岩瀬様: 建築では、ユーザー体験の設計が非常に広範で、ミクロな視点からマクロな視点まで考慮する必要があります。

私たちが相手にするお客様は主にtoB、つまり事業者ですが、お金をいただいているのはtoBである一方で、実際の利用者はtoCであるという二重の顧客構造に直面します。この二つの視点のどちらを重視するかは、非常に難しい問題です。ミクロのユーザーの声やマクロの世の中の情勢など様々な要素が絡み合います。

特に日本の経済的に「右肩上がり」ではない今の時代では、toB側は保守的になりがちで、新しいことにチャレンジしよう!というメンタリティになりにくい。コンセプトだけを語っても少し弱い。なのであらゆるポイントでバランスを考えることが大切だと思います。

toBに寄りすぎたら、ユーザー視点を意識しますし、toCに寄りすぎていたら、toB目線を意識しバランスを取ることを意識しています。

中居:大型施設は、数多くの様々なタイプのエンドユーザーが使うと思いますが、基準としているような考え方ってありますか?

例えばデジタルの業界では、ユーザーインターフェースのガイドラインやAppleやGoogleなどの「ジャイアント」と呼ばれる大手企業が提供する標準仕様書やガイドラインが存在します。

これらを基本としつつも、特定のアプリやユーザー層に合わせて、あえて標準から外れるデザインを採用することもあります。

岩瀬様: 私たちの建築業界も、場面によっては標準仕様書があったり、国や官庁などの標準もあります。また、扉の高さ、ドアノブの位置などは共通してる基準や標準があったりします。

また、会社独自の標準みたいなものもあります。

会社独自の実績や情報、例えば日本や世界のモデルケースとなる建造物を視察して共有し議論したものを、共有ナレッジとすることなども行います。全てに応えることは難しいですが、なるべくユーザーの声に応えられるように心がけております。

この標準という言葉はキーになりそうですね!

AIで変わる体験設計──生成の時代に問われる“使いこなし”

司会者:AIをはじめとする技術の進化は、ユーザー体験やクリエイティブにどのような変化をもたらすと思いますか。

中居: デジタルの世界では、デバイスの変化が大きいですが、それ以上にAIの「生成」という性質が、ユーザー体験を大きく変える可能性があります。

これまでの決められたUIを使う体験から、ユーザー自身が自由に作り上げていく、やりたいことに到達するルートが画一的ではないような世界が来るかもしれません。その時、私たちはどういうものを作っていくのか、まだ答えが見えません。

岩瀬様: Apple Vision Proが出た時、デジタルからリアル側に寄ってきたと感じ、ゲームチェンジが起きるかと思いましたが、生成AIの変化はさらに大きいですね。

皆がChatGPTなどのAIと会話するようになり、業務効率は上がったものの、一方でこのユーザー体験に「虚しさ」を感じることもあります。慣れてしまうと、最初は驚いた体験でも、普通になり、ワクワクしなくなってきているなとは感じます。

中居: AIはたまに間違った情報を提供することもありますよね。

岩瀬様: そうですよね。AIが間違ってることがありますよね。

一方で、いままでも、Googleで得ていた情報が本当にファクトだったのか、と問われると、それも鵜呑みにしていた部分はあったかもしれません。

「自分がAIをどう使うか」をより吟味する力が試されているような気がします。AIの情報をどこまで信頼するか、非常に難しい問題ですよね。

例えば建築業界では、雨漏りのような大きなクレームにつながることや、法令順守が細かく求められるため、リアルなチェックを厳格に行っています。

中居:ヒントとかアイディアを出す時には便利ですよね。アツラエのテックチームはどうでしょう?

テックチームシニアスタッフ:本採用はしていませんが、壁打ちにはよく使います。

コーディングに対しての壁打ちや、アプリのヘルスケアデータの統計解析をする際などの参考として、例えばデータの平均値とか中央値どちらがいいかなどの判断時に、ヒントをもらっています。

中居:若手の意見はどうでしょう?

テック若手スタッフ:知識の浅い領域においては、生成AIからヒントを得て、そこから自分で調べて正しいか確認するような使い方をするケースがあります。また、自分では気づかないようなケアレスミスを見つけるといったようなものをAIで見つけてもらうなどで活用するケースがあります。

岩瀬様:提案書のコンセプトや叩き台の作成などでも、ゼロからイチを生み出す際に、役立ちそうですよね。

私たちの上の世代が必ずいうのは「今、君たちはAIの有り無しの両方が分かる世代だから、今の時代のことが理解できる」と言いますが、AIネイティブの世代が生まれた時、泥臭くやってきたことの価値はどうなるのか。

狭間の世代である私たちは「老害」にならないためにも笑 今後もAIとの向き合い方は引き続き考えていく必要がありますね笑

まとめ

司会者:残念ながらお時間が迫ってまいりました。最後に、本日お話ししたことを踏まえ、皆さんに伝えたいメッセージをお願いします。

岩瀬様: 今日はUIUX以外の話も多くお話ししてしまいましたが、皆さんには建築をもっと身近に感じてほしいと思っています。建築や不動産は、遠い世界のことだと思われがちですが、私たちの身近には多くの建物が存在しています。

デジタルのUX/UIと同じように、建築にも「体験設計」という共通点があり、私たちの行っていることは非常に似ていると実感しています。皆さんが建物を利用する際に、「ああ、これはこんな風に考えられて作られたのかな」と、少しでも設計者の意図を感じてくださることが、私たちにとって一番の幸せです。

建築業界は今、大きく変わりつつあります。私たちがアプリを作ったりするのも、昔では考えられなかったことです。建築を使う側の皆さんも、ぜひ変化を望み、私たちを変化させていく側になってほしいです。

皆さんが行かれるような日常的なスタジアム&アリーナにおいて、Xなどで設計に関して思ってくださったことの発信や、時には「使いにくかった」というご意見も、私たちにとっては非常に貴重な情報源です。

私自身も自分の設計した施設の「エゴサーチ」はしています。皆さんの発信が、次の設計に活かされます。

ぜひ、建築に興味を持って、建築家の作品に触れてみてください。

中居: 私もUI/UXの話をもっとするつもりでしたが、本当に面白かったです。標準化や分業の話など、他にも共通点が多く、また別の機会にお話しできればと思います。

今回の対談を通じて、建築とデジタルという一見異なる分野の間に、ユーザー体験の設計、コンセプトメイキング、そして組織の課題に至るまで、驚くほど多くの共通点があることが浮き彫りになりました。

両業界のプロフェッショナルが抱える葛藤や、未来への展望が語られ、非常に示唆に富む時間となりました。